辰砂とは この鉱物が中国の辰州に多く産出したことから名ずけられました。

日本では弥生時代に産出され、古墳の内壁などに使われていました。

押印の朱肉にも使われました。

陶芸で辰砂というのは、

基礎釉に銅を添加し、還元焼成で朱紅色に発色するため

このような美しい色になります。

同系色のこのふわふわな花が

似あいそうな気がしました。

続きを読む

菊の被綿(きせわた)とまがき

平安時代の慣習では、

前の夜に菊の花びらに、真綿を着せます。

朝に露のしみ込んだ真綿で、体を清めると

長寿を保つといわれたそうです。

(今の時代には必要ないですかね?)

まがき とは、竹や柴などで荒く編んだ垣根。又は

遊郭で遊女の入り口の土間と

店の上がり口の間の格子戸。( 大辞林)より

垣根に絡まった白い小菊に ほっとします。

台風も無事去ってくれました事にもほっとして。

続きを読む

野菊いっぱい篭につんで

名残りを感じるこの月

儚いもの、消えゆくものに

愛おしい気持ちも重なり

台風を前にして

煤竹の篭の野菊から

元気をいっぱいもらいました。

被害がないことを祈ります、

続きを読む

杜鵑(ホトトギス)の花と俳句

花弁の斑点がホトトギスの胸の模様に似てるからの命名。

別名 油天草 葉に油染みのような斑点があるから。

徳川家康 鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス

豊臣秀吉 鳴かぬなら 鳴かせてみせよう ホトトギス

織田信長 鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス

ホトトギスの種類もいろいろ、 俳句もいろいろ 感じ方もいろいろ

夕暮れの空は ホトトギスの花模様 いろでした。

続きを読む

貴船菊に敬意を以って

京都の貴船神社に咲いていたからの

名前の由来で、別名秋明菊ともいいます。

キク科ではなく、キンポウゲ科なのがおもしろいです。

桔梗口唐銅の花入れにお座りいただきました。

敬意を以って眺めていますと

一瞬 背筋が伸び 心の隅の

何かが祓えたような気がしました

今朝の空模様の所為でしょうか?

続きを読む

花野をかけめぐりて

今日も早朝より 清らかな風が

花野の端からはしまで

やや急ぎ足で なびかせています。

桔梗と河原ナデシコさん脇道で

ちょっと、一休みして

一服ふかします。

現在は禁煙のため、なかなか出番がありませんが

今日は見たて使いで、ハレしました。 嬉しいですね。

続きを読む

虫が隠れて戸を閉ざす頃

暑い季節に活発だった虫たちも

そろそろ土の中へ巣ごもりの支度を

自然の営みは正直に進んでいきます

花穂が進物用の紙糸に似てるので

水引草と呼ばれています。

今宵は月が隠れてはります。

待ち宵草と一緒に、待ちましょう

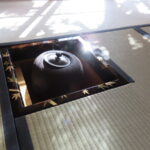

織部焼の小さな急須で

お煎茶でも頂きながら。

「 今年は古田織部の400年忌です。」

続きを読む

今年もこの香りにあやかれて 金木犀

今年もこの香りにあやかれました

呼吸するたびに 細胞の隅々まで

オレンジ色に染まりそう

神からの香りのプレゼントに感謝して

コスモスの和菓子で 一服頂きます。

続きを読む

栗と秋色の葉

可愛い栗と秋色の葉が

お店のウインドウにデビュー

通り過ぎる人に

山からのお便りを届けます。

花器は九州の窯元 高取焼です。

続きを読む

源氏物語 藤袴

薄紫の藤袴とりんどう

30帖 藤袴

光源氏の使者として 「玉鬘」を訪れた夕霧

御簾(みす)の下からそっと、

ためらいながら手渡した藤袴の花

「同じ野の 露にやつるる 藤袴

哀れはかけよ かごとばかりよ」

花ことば「ためらい」

清楚な色彩と小粒な花~

そのオーラが漂ってきます。

続きを読む