口に食すのが可哀想な気がします。ゆっくりぽこぽこの初稽古

先生手作りの軽い寿ぎのお料理で。

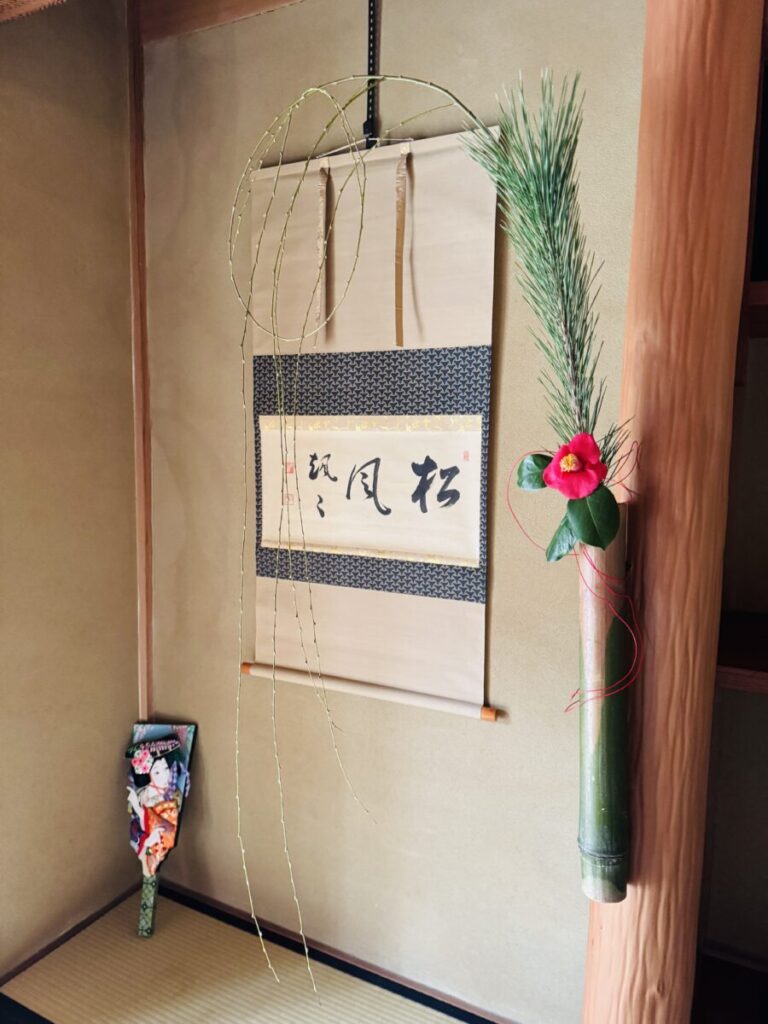

お隣から頂いた名もわからない椿で

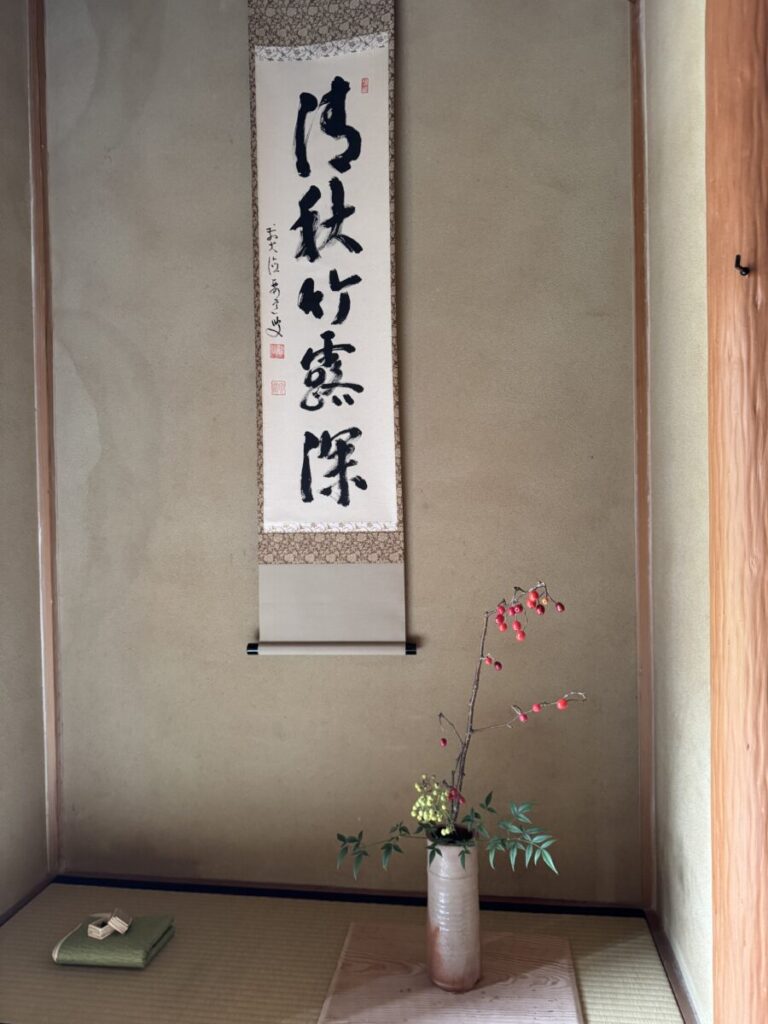

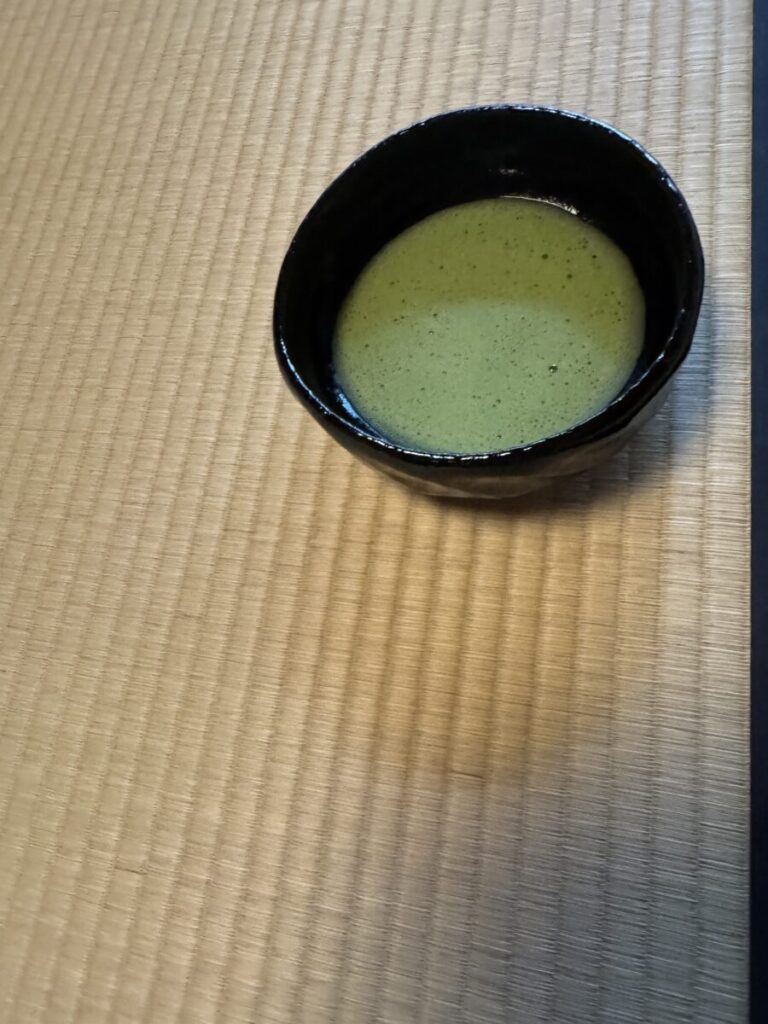

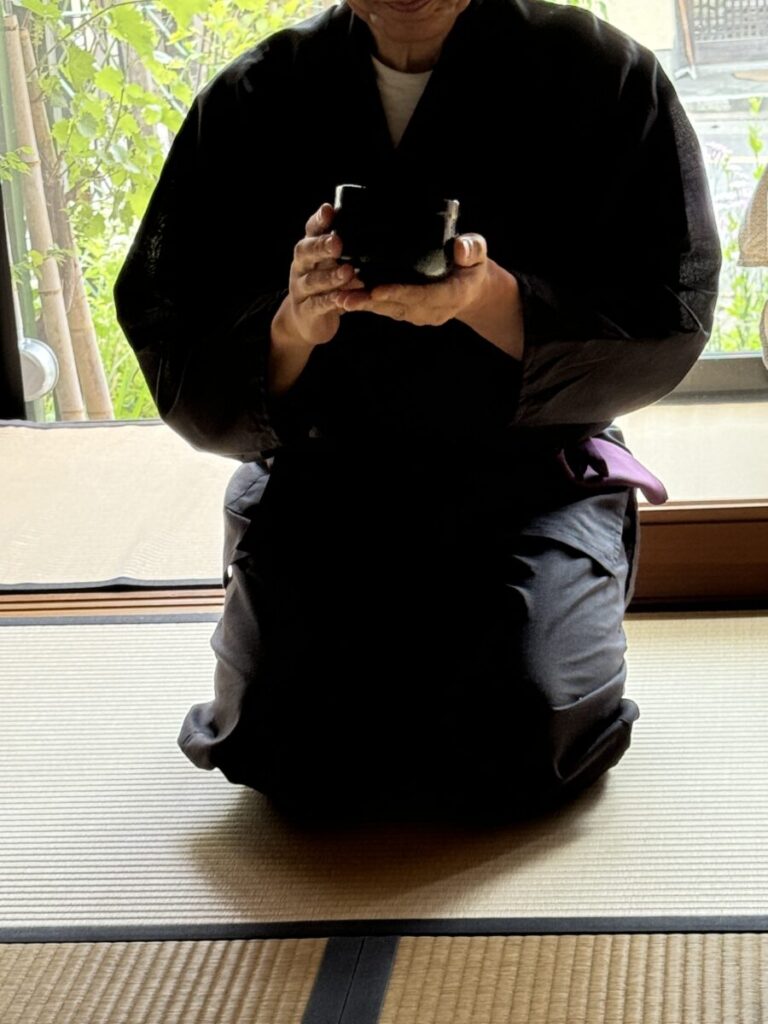

お茶碗 羽衣 通次阿山作 これから細かく泡立ちできるようになります

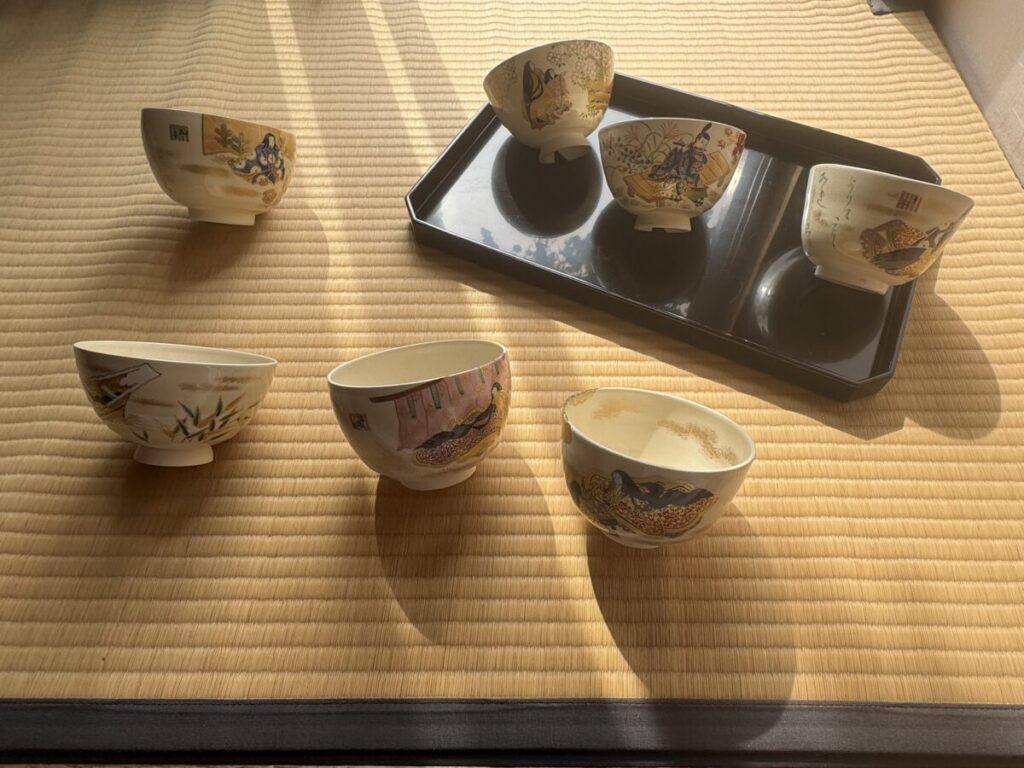

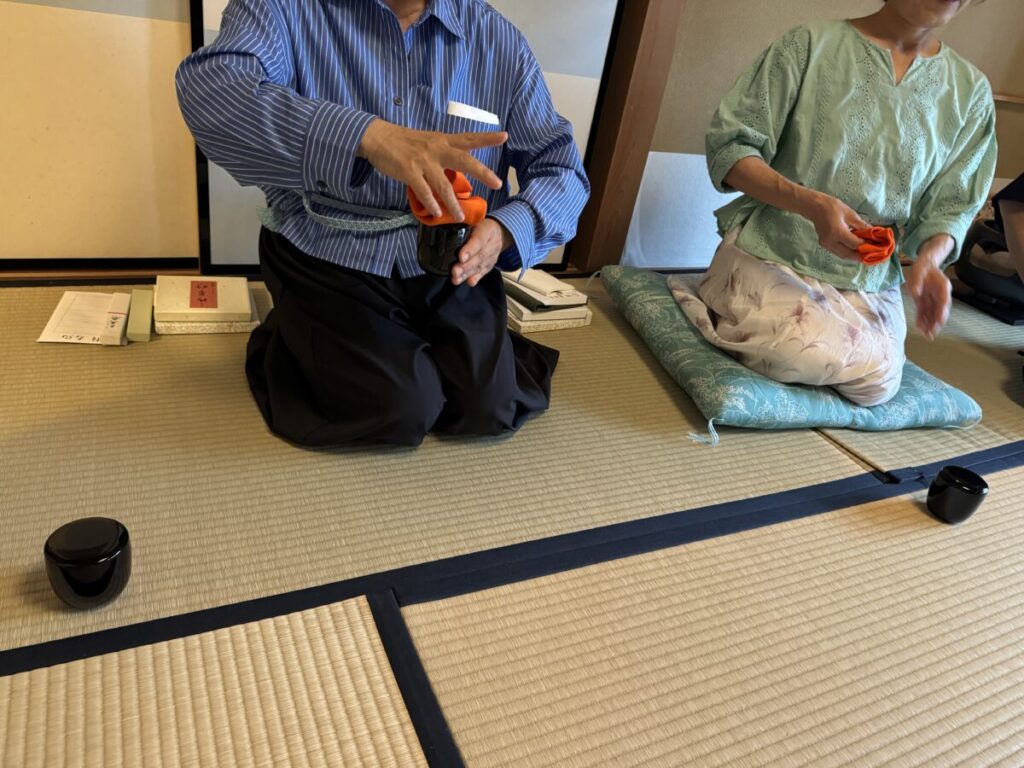

シニア世代 始められて 半年 ・楽しんでられます。水差し 砂金袋。 棗 金波

口に食すのが可哀想な気がします。ゆっくりぽこぽこの初稽古

先生手作りの軽い寿ぎのお料理で。

お隣から頂いた名もわからない椿で

お茶碗 羽衣 通次阿山作 これから細かく泡立ちできるようになります

シニア世代 始められて 半年 ・楽しんでられます。水差し 砂金袋。 棗 金波

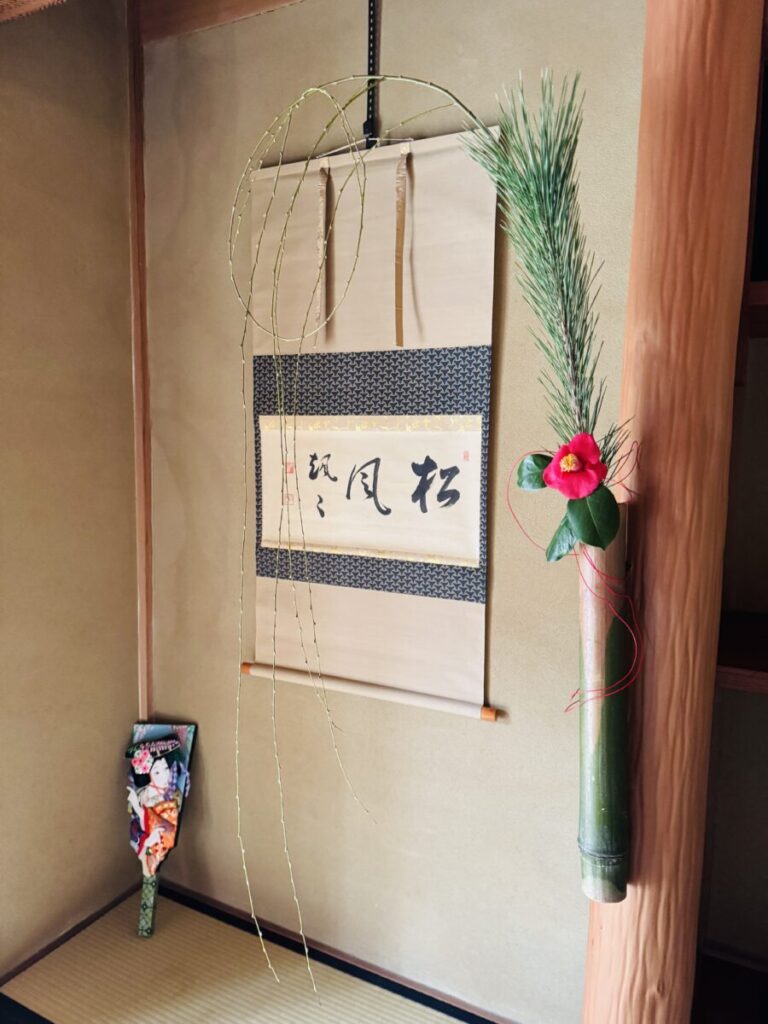

なしの実 白南天 花入 備前 香合 和本 練香 自作 いい香りがします

厳しい夏が遠のき、心配しなく日本の秋が訪れました

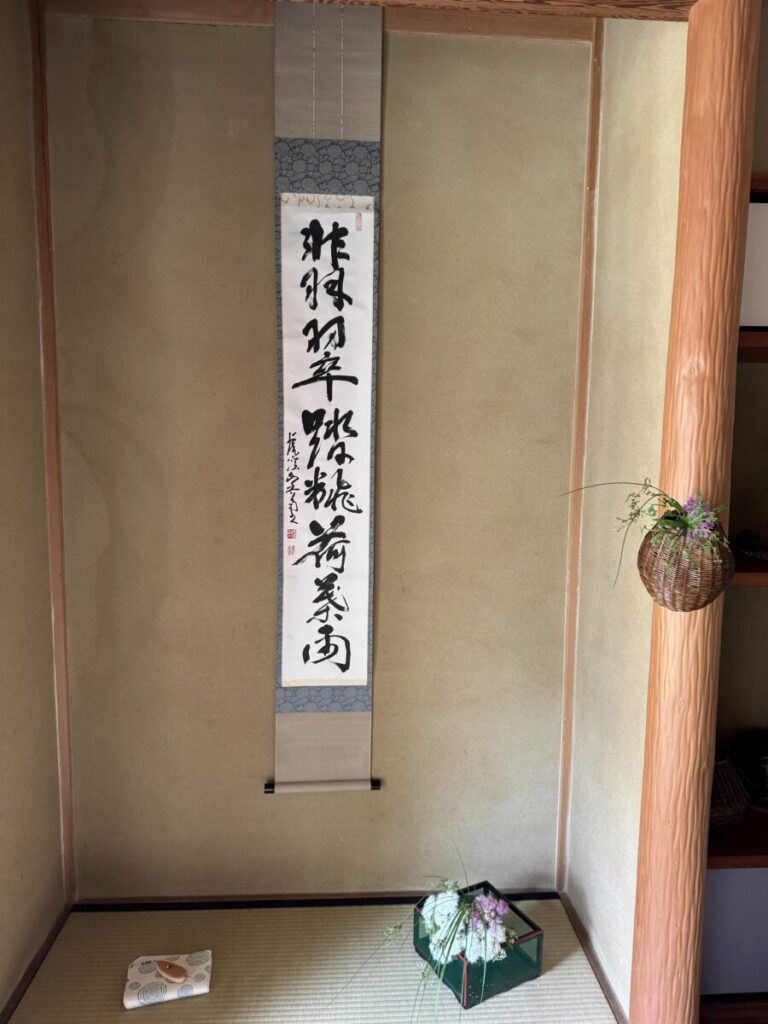

11月1日は京都古典の日でした。素晴らしい源氏物語が生まれた京都にて、お稽古にて楽しみました

夕顔 寄りてこそ それかとも見め たそがれに ほのぼの見ゆる花の夕顔 当て推量にあのお方かしら・・と見当をつけておりますと 白露の美しさで夕顔の花も一層美しくなります。

空蝉 空蝉の身をかへてける 木のもとに なほ人がらの なつかしきかな

蝉が抜け殻を残して 姿を変え去った木の下で も抜けの殻の衣を残していったあの人の気配を懐かしく思う

桐壺 帚木 若紫 浮舟 香を聴き 歌を交わし 平和な時に感謝しての一服

鵬雲斎 十五代 千玄室 前家元が102歳で ご逝去され、、

今もなお平和を願い茶筅を振るわれておられると思います

今日のお稽古は。花の手向けと般若心経を、 合唱

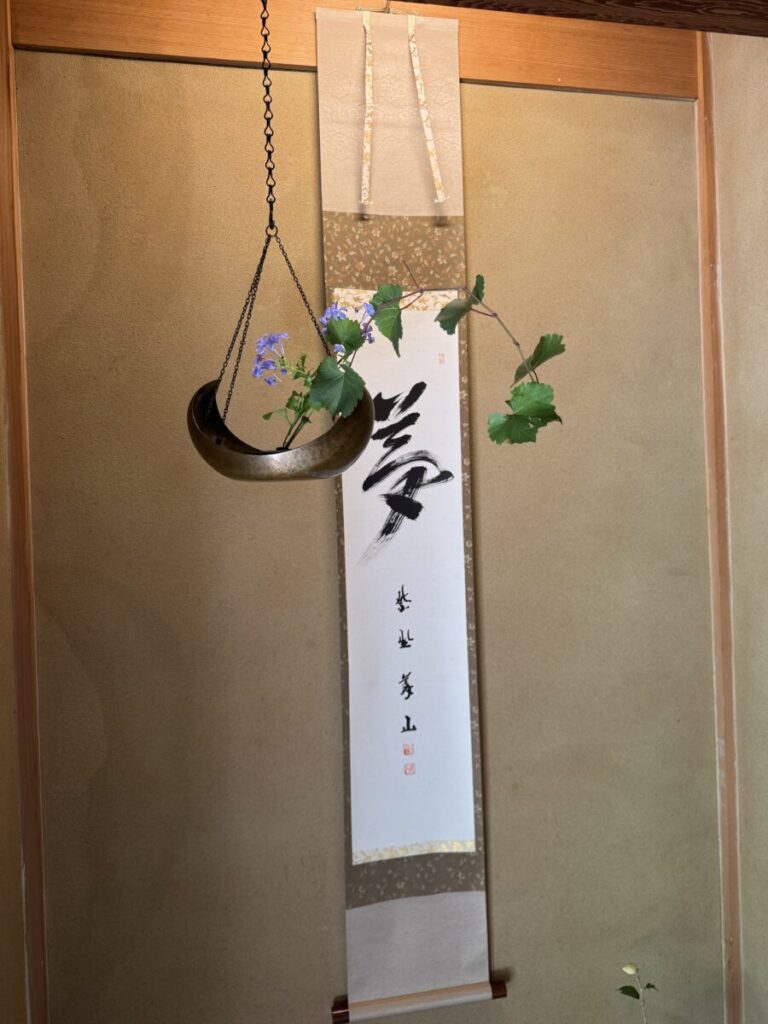

夢 高桐院 上田義山

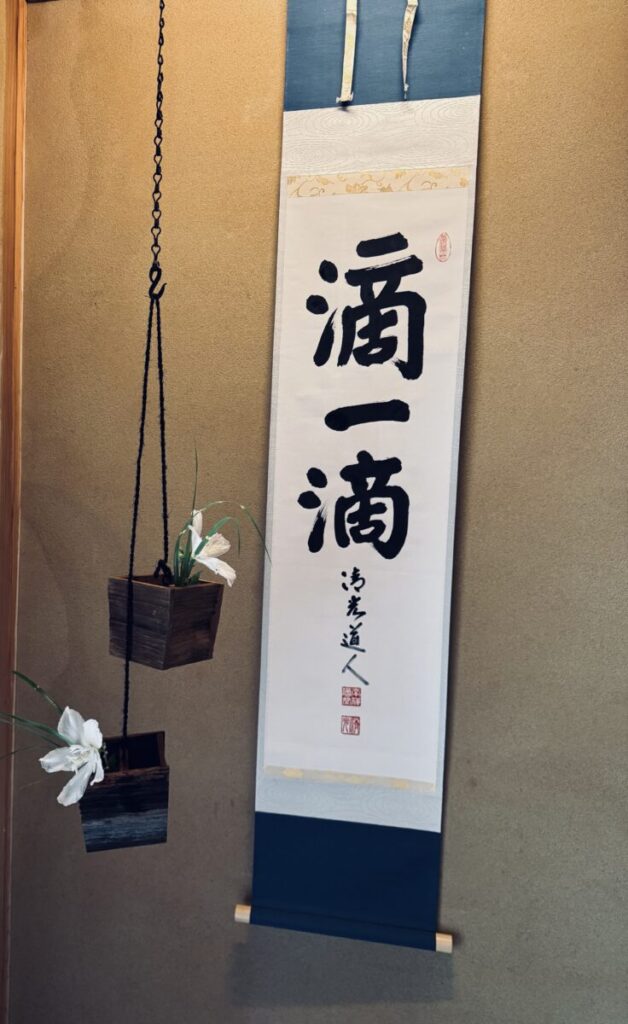

まだまだ猛暑の折 名水点 醒ヶ井の名水でまろやかな美味しさが喉を心を麗してくれました、

喉にも心にも 一滴の水がほしいですね。井戸の釣瓶からは真っ白な木槿が

微笑んでます

滴りのお菓子 すーと喉に さわやかです、

すはまやさんの瓢箪も可愛いです、

一服のお薄一段と美味しく頂き 楽しいお稽古でした、

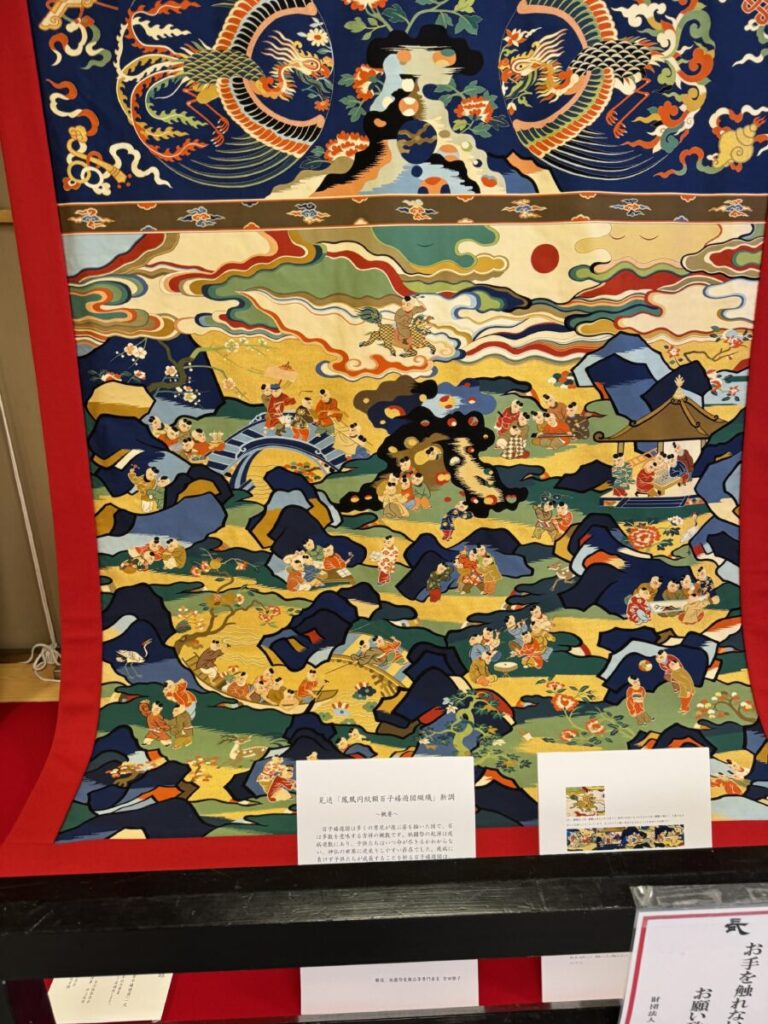

伝統のおもみを感じます、

祇園守りのムクゲと野葡萄の葉 。八坂神社で授与される護符の祇園守と似てるから 、五弁の花が八坂神社紋と似てるから、諸説あり

長刀鉾の香合

猛暑の中のお稽古でした、少しでも涼やかに、、

時代物 角たらいに 庭の笹と桔梗

角たらい

梶の葉今年は暑さで色が薄いですが

鶴屋吉信製 逢瀬

暑さの中台天目 茶通箱と花月のお稽古でした

疲れつつも頑張った自分に対しての半年間

美味しい水無月(湖月)をいただいてのお稽古

山鳥琴筑を奏す

深い山の中ほどはやまどりが 鳴き、琴筑の美しい音が風にのり奏でられて

桔梗となでしこ桃色吾亦紅が涼を添えて

途中の炭を足すのも難しいです、

昔は60の手習いと言いましたが・人生100歳の時代、最後にお茶をしたいとのこと、70歳の6月の今日、全く始めてのお稽古はじめ、お膝が痛いときは椅子でしましょう。

翡翠踏飛するかようの雨、南禅寺 中村文峰老師 、カワセミの雄雌が池底の魚を取ろうといきよく水面に飛ぶ折に、ハスの葉にたまった水玉が揺れる様

今はホタルが少なくなり、香合は竹の枝でホタルを匠の技ですね。蛍籠には源平下野草(げんぺいしもつけそう)

鉄線は鶴屋吉信、いちご大福は手作りでふわふわで美味しくできました

世間の米騒動、抹茶騒動の折 、田の早苗の揺れる美しいさま、抹茶に関わる人と梅雨の季節に感謝しながらの一服です、

葵棗 螺鈿蒔絵 東庵作

毎年この時期だけのお稽古に再会

火箸が気になりますが。やはり濡釜の爽やかな風呂の季節の到来です

色々な木の材料の香合

今日は葵のじょうようまんじゅうにトライしましたが?気持ちは込めてます

ほうちゃく草 河原撫子 都忘れ 白雪げし 5月らしい爽やかな野花で

美味しい唐衣の主菓子の後は濃茶で一服