雪舞い散る季節

暖かいお部屋で炭の熾る(いこる)炎を見乍ら、一服飲みにいらっしゃいませんか?

日時 :2022年 12月25日(日)10時から12時

会費 :2,000円

場所 :一草庵

※お申込みいただいた方にお教えいたします。

銀閣寺から徒歩約15分

※正座のできない方、椅子を用意しております。

雪舞い散る季節

暖かいお部屋で炭の熾る(いこる)炎を見乍ら、一服飲みにいらっしゃいませんか?

日時 :2022年 12月25日(日)10時から12時

会費 :2,000円

場所 :一草庵

※お申込みいただいた方にお教えいたします。

銀閣寺から徒歩約15分

※正座のできない方、椅子を用意しております。

一年があっという間に過ぎて、あと少し無事に過ごせますように

庭の水仙がさきました。我々の仲間入りに喜んでいるようです。今日は茶花の生け方の稽古です、

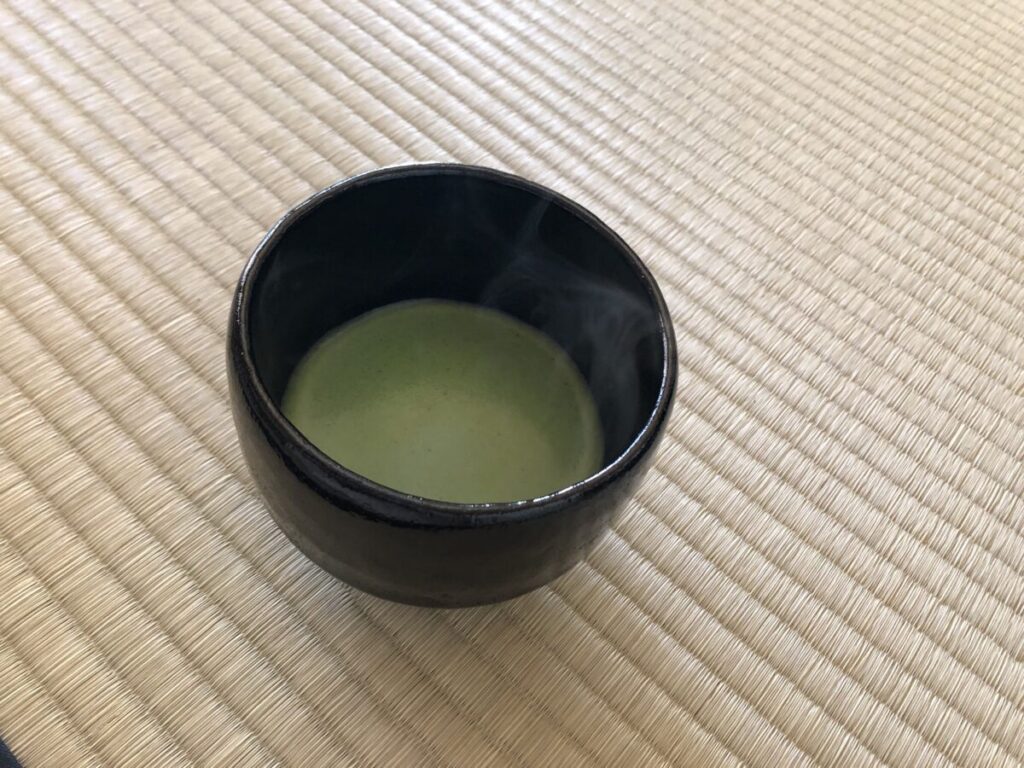

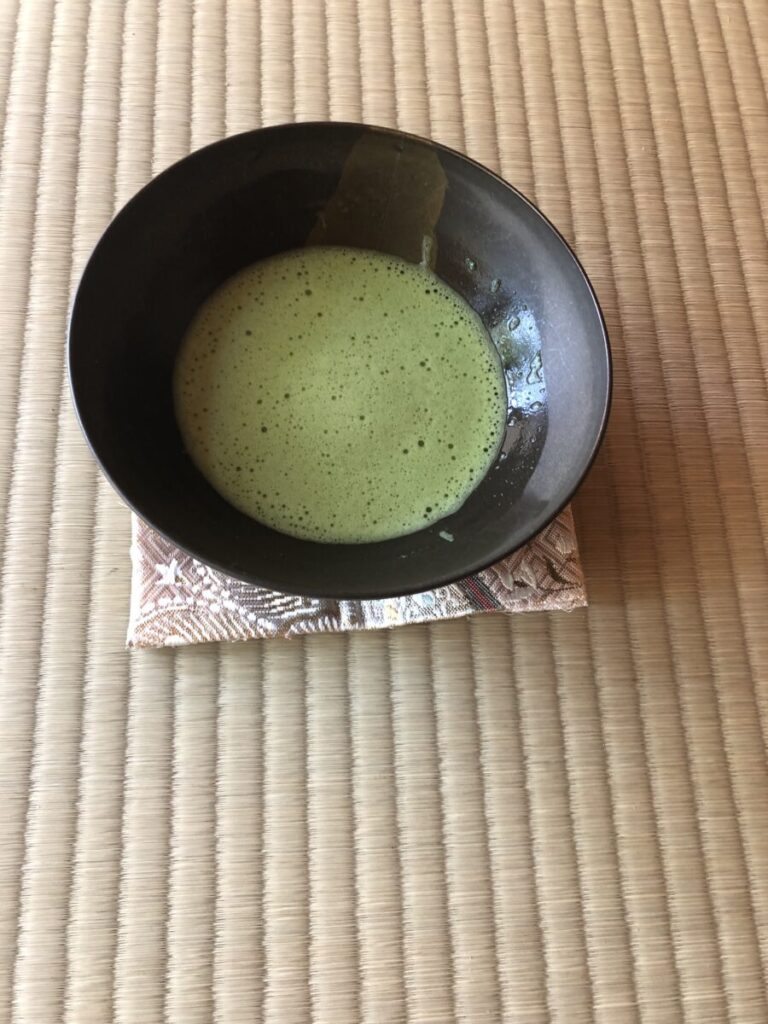

志野焼のお茶碗で温かい一服に心やすらぎます。

またのお越しをおまちしてます。

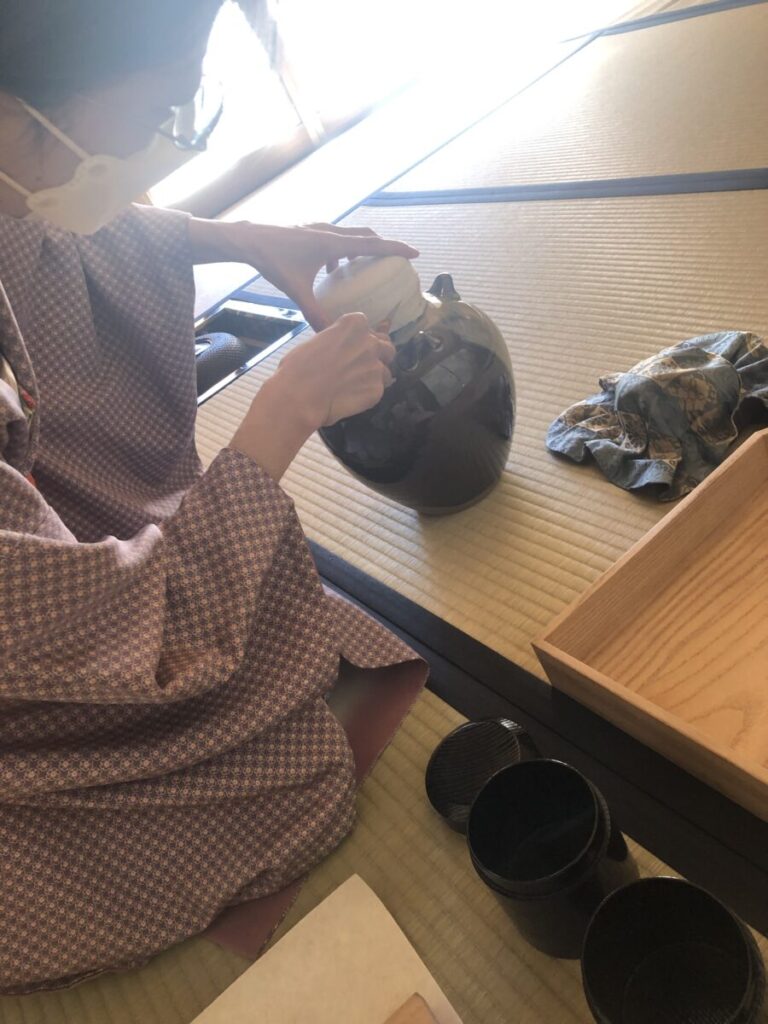

茶道の経験のない方々五人の 集まりでした、最初はそれぞれ知らない方同士

お花、茶碗、和菓子ちなみに、本日はお善哉

畳に至るまでいろいろなお話をしながら、釜の煮立つ湯気の移ろいを味わいながら

お茶を頂いていただきました、最後は大笑いありの楽しい一期一会でした。

そろそろ外は吹き寄せる秋模様の葉が美しいことでしょう

細かく点てられた一服のお茶は心も喉越しにも癒やされたと茶室をあとにされました、

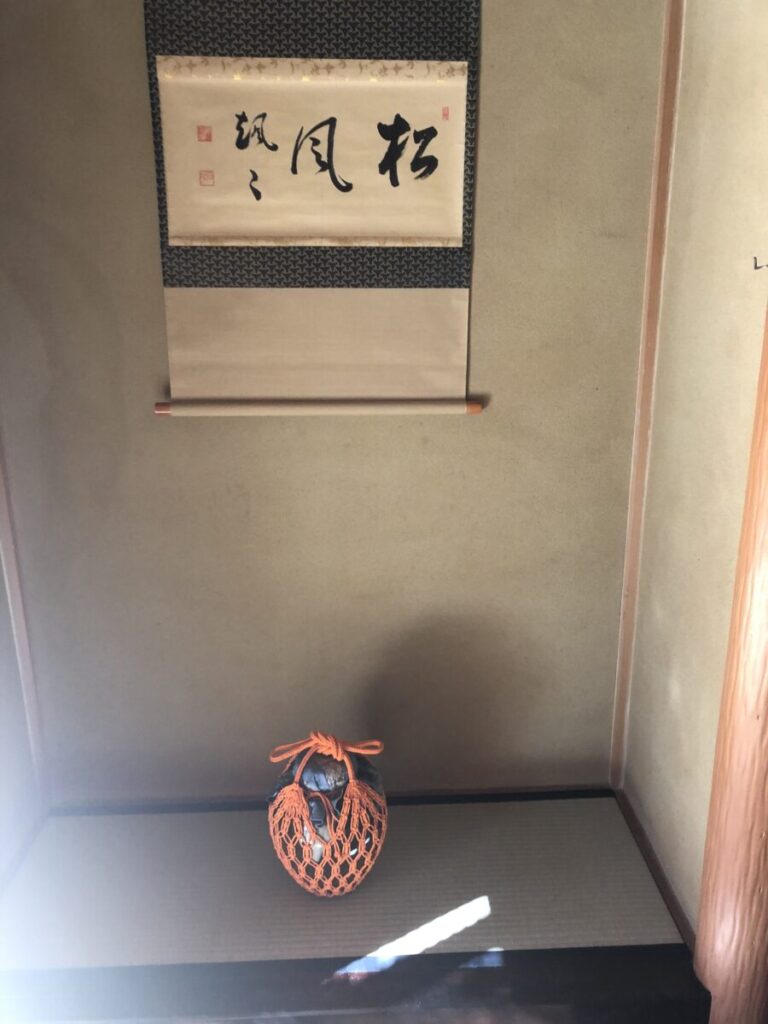

部屋には松風が颯々と静かになっています

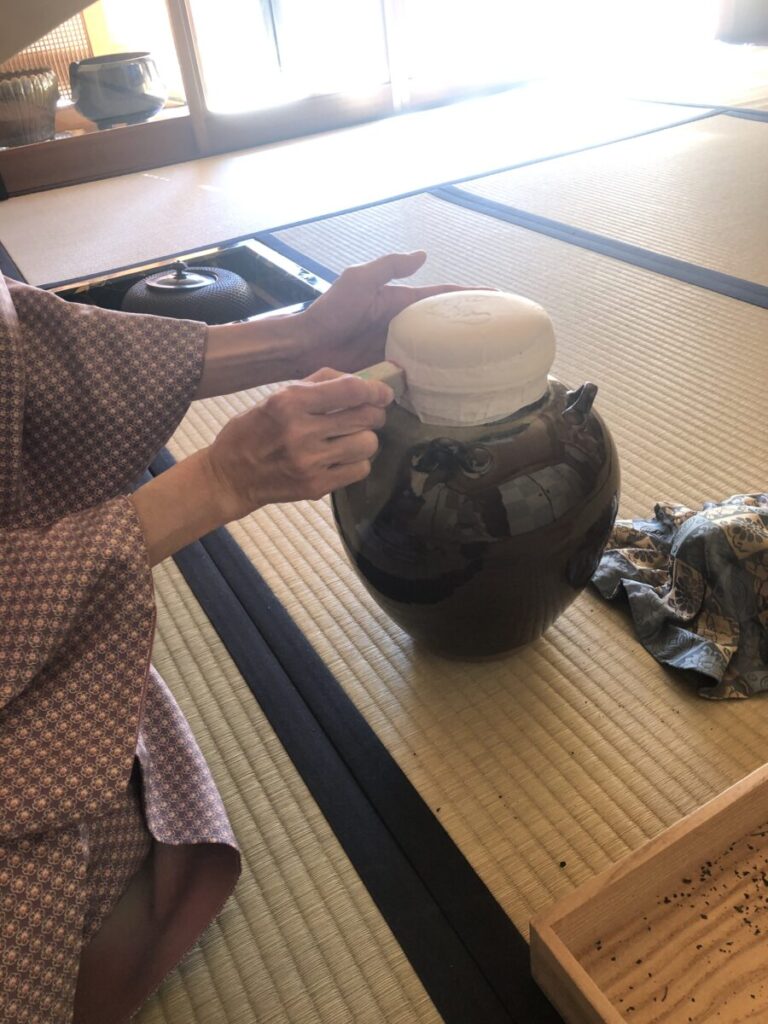

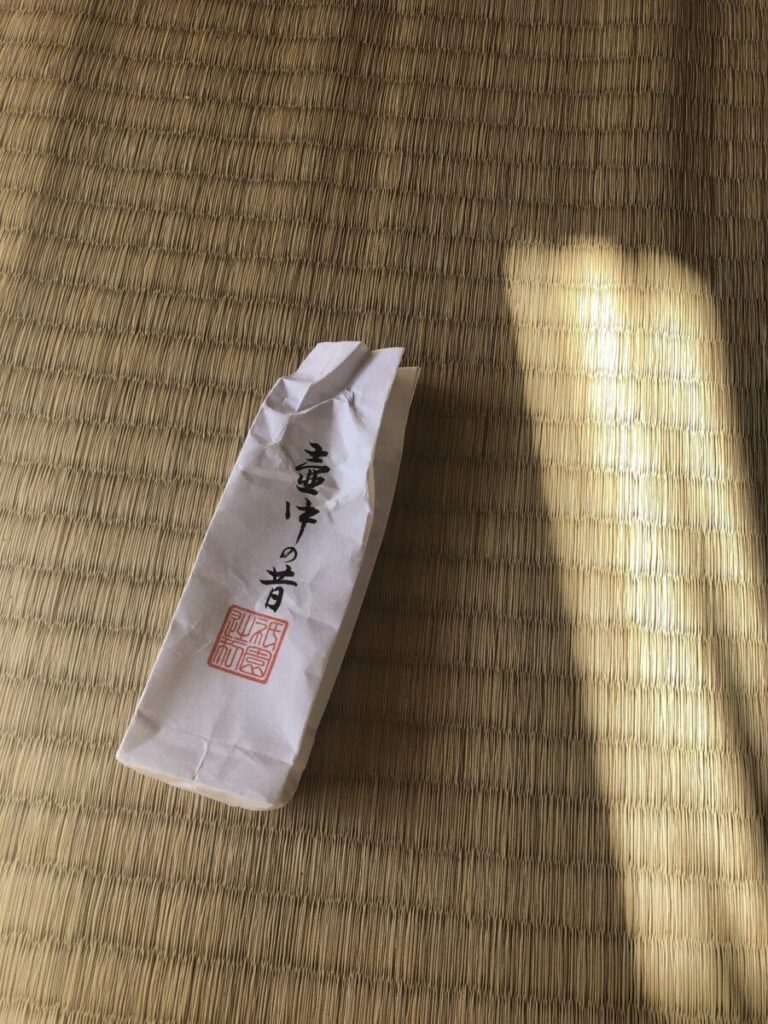

lk今年の口切り

ツボは高取り

反時計周りにゆっくりと回します

茶入 砂金袋 赤膚焼 古瀬暁三

馥郁とした香りが漂い、口には甘い感が、、

炉開きも兼ね、今年もおぜんざいで、お祝いできたことに感謝です、

壁のジューンベリーの黃葉と椿も微笑んで、花入れ信楽 (うずくまる)

10月はわびの季節、まだまだ暑さのなごりが残っています、

しかし花々は地面の下からきせつを知らせてくれます。

萩も虫食いの葉がゆれてます、10月は数種の花をかごに、桔梗、尾花、 黄花コスモス、ペンタス

菊のつぼみ、ブルーべリーの照葉、 時代かごに

初めての藁(わら)灰

炭手前が終わり

10月は中置き、すり鉢で、美味しい和菓子と一服で心癒されます

台風、猛暑過ぎし水面に光る輝きと水の音に癒やされます

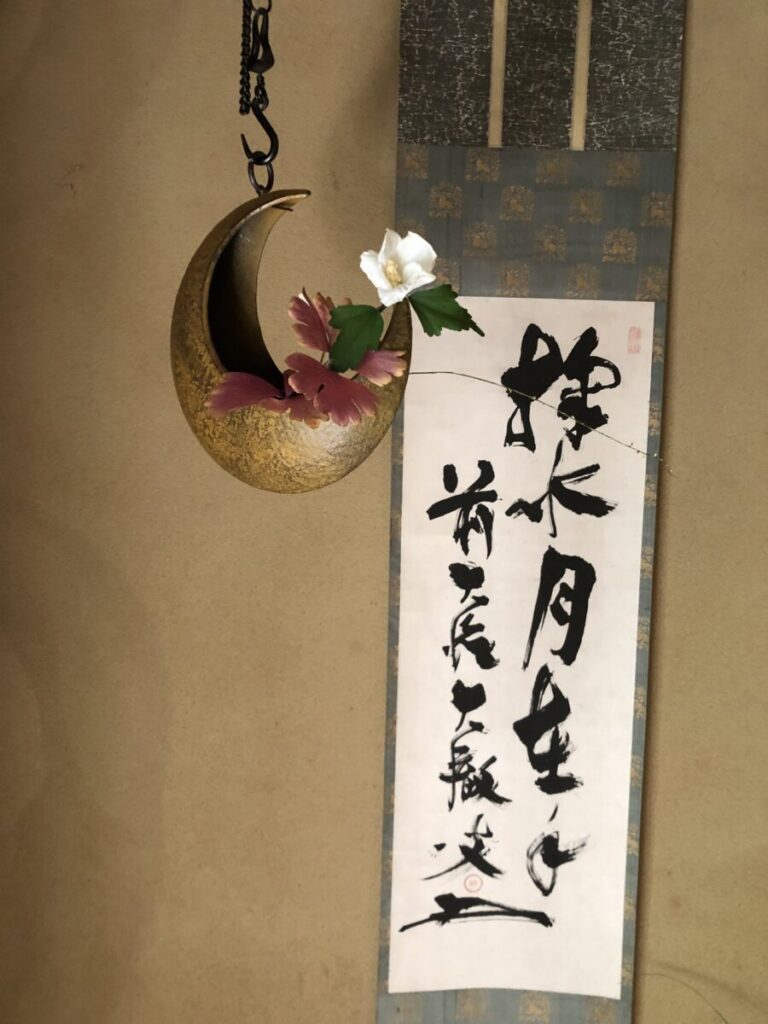

水すくいて月手の中にありて、悟りの心だそうですが、月が美しい季節に、平和のありがたさを思います、

野原には銀色のすすきが輝いています。楽茶碗ではないですが、初の茶碗に、利茶土作

茶杓は彼女の初削りだそうです、煤竹で、月点前で

法然院の白砂壇の美しさに

月明かりにゆるりと開く夜顔に勇気をもらい

今日は足が痛いとのことで久しぶりに立礼席でのお稽古

見立ての楽しさ、友人から頂いたうさぎのボタン、穴に煤竹の摘み 下の入れ物もいただきもの

臼型のお薄器に 利休百首に 「 道具は有り合わせにせよ」

庭の花で、大毛蓼(おおけたで)山路ホトトギス、角花寅の尾 花入れ 紫式部

今年の十五夜は神々しく美しい限りでした、コロナと戦争の地球を清めてくれたような、、

今年は残暑きびしいので遅がけですが、湿し灰作りのお稽古 番茶をかけます

お疲れ様

9月8日は重陽の節句で陽の数字の縁起のいい9と9が重なる日です、

平安時代より伝わる行事です、夜中に、菊の花に真綿を被せ、次の朝夜露を含んだ真綿で身体を拭ったら穢れ災いが逃れるとか、昨今いろいろな意味で大事にしたい行事ですね。

和菓子 (着せ綿)源水製

大毛蓼、金水引 少しあきの訪れを感じます。

待合の煙草盆

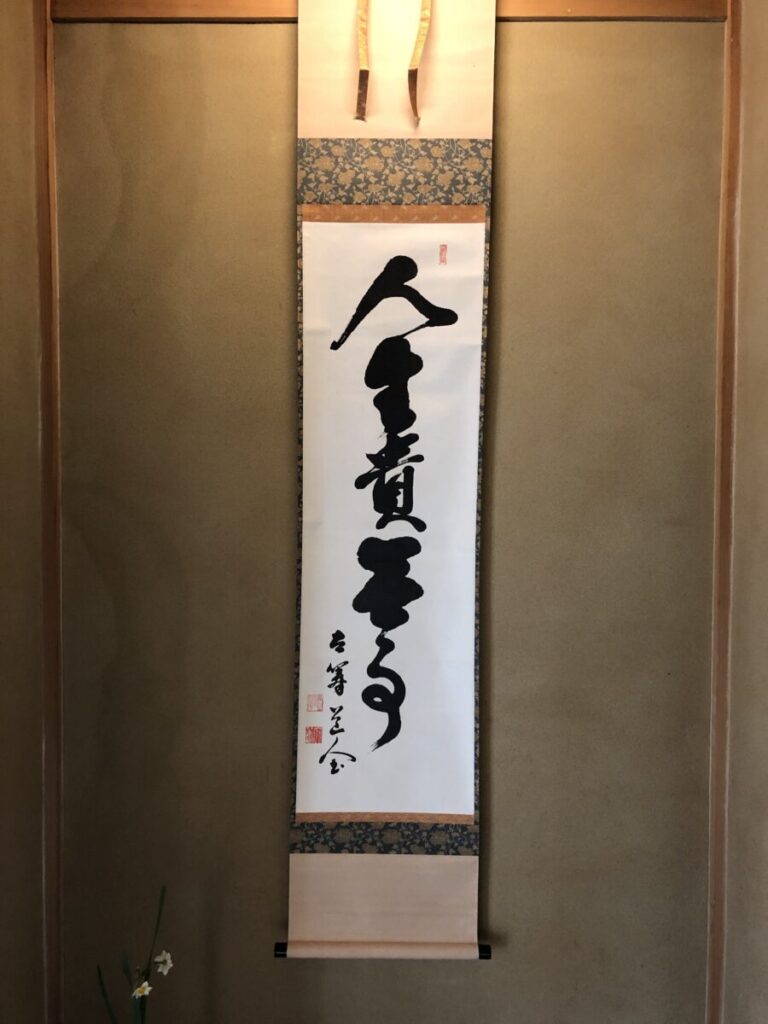

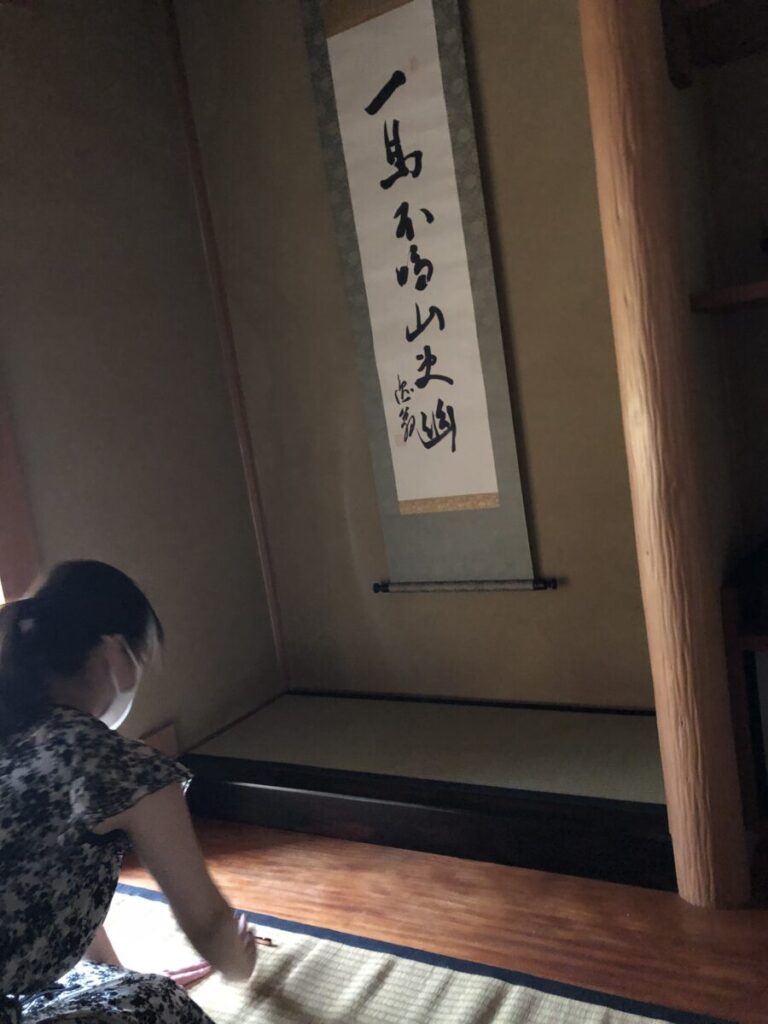

早朝の山は一羽の鳥も鳴かず、その静かさは、なお山を更に幽なり 小林逸翁遺筆

いま外は静かで朝顔は七分の開きながら、、

席入り、炭手前、炭斗 野菜かご、

他とろろ汁、味噌汁、若い人達ですのでワインで

デザートは主菓子の柿で、少し秋の先取り、程よいお腹の心地で一度お部屋を退出します

外はほの明るくなってきました、再度蹲(つくばい)で清め、後の茶室の壁には、爽やかな紫の虎の尾とブルーベリーの葉が迎える初秋の楽しみを 花入れはガラス、鈴木玄太作富山在住、

美味しいお濃茶を頂き、(回し飲みはやめて一人ずつ練ります)、ここではイソヒヨドリの美しい歌声と蹲の水音だけが聞こえます

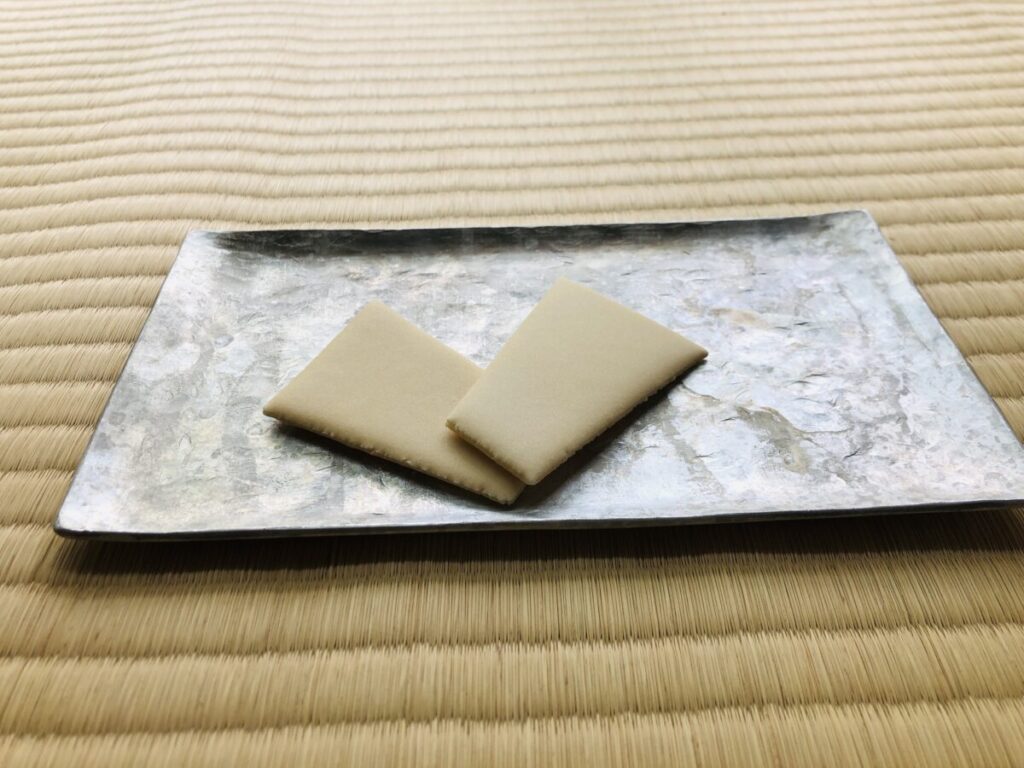

続きお薄で、薄氷、本舗五郎丸屋

外はすっかり日差しが明るくなり日常の音が聞こえてきます、

カジュアルな楽しいひと時に喜んではり、見送りの後は亭主のホッとして自服を ” 残心”

垣根にはすっかり開いたニコニコ顔のあさがおさんたちもお見送り。

厳しい暑さの中、蓮の花 ムクゲ、お盆に向け先祖の魂を迎え入れる

用花開いてくれます

コロナと暑さの厳しい折祈りましょう

しばらく夏休みでお休みします、 くれぐれもご自愛ください