秋時雨の夜に訪れた

ビッグなハートの葉に

私のハートもビックリ

このフィーリングを

そーと 本に挟みました

西洋カタバミの花のようですが?

片喰は繁殖が強く、一度根付くと

絶やすことが無い事から、武家の家紋に使われました。

続きを読む

神嘗祭(かんなめさい)によせて

縄文後期から日本に伝わった稲穂を

先祖は神からの贈物と信じ、今日まで続けてきました。

春には豊作を祈り、秋には新米を神に捧げ感謝します。

天皇が伊勢神宮に初穂を神前に供えする 神嘗祭が今日です。

戦前は、国民の祝日だったそうです。

今日は特に心して「おこめ」を口に運びたいと思います。

友人の田から 新米の初穂を頂きました。

お店の 狭いウィンドウの空間にも、神聖な初穂の香りが 漂ってきます。

宮中の賢所でも行われているそうですが。

(掛け軸の絵もそのような雰囲気を感じさせます。)

秋の実りにも 感謝して、

御深井焼(おふけいやき)の器に

1660年頃、名古屋城の御深井丸で焼かれたのが所以です。

根来塗の板の上にのり、今日の日を祝っているようです。

続きを読む

東雲(しののめ)の空にうっとり

自然が織りなす 美しい彩色は

どんな画家でも生み出せないでしょう

今日の始まりの祝福の色です

可愛い金平糖の花にも

東雲のいろが染まったようです。

入れ物は染付の水滴で、小さな小さな穴より

硯にチョロチョロと水を注ぎ

ゆっくり、ゆっくり 墨をすりますが・・

( 現実には なかなか余裕がないですが。)

続きを読む

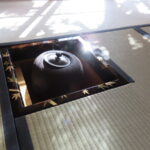

秋の夜長に鉄瓶でお茶を

シュウカイドウは別名 瓔珞草(ようらくそう)といいます。

光沢の美しい花びらが仏の首飾りのようなので、そう呼ばれる所以です。

又、葉が一方だけ大きいので、花言葉は「片思い」

「秋海棠 西瓜の色に 咲きにけり」 芭蕉の句

鉄瓶は、近年外国でも人気があるそうです。

鉄瓶でお湯を沸かすと、水道のカルキが抜け、

鉄の二価が溶けだし柔らかいミネラルになり

美味しいお茶が飲めます。

秋の夜長の読書に一服いかがですか?

続きを読む

秋野に寒露の訪れ

秋野に咲く花たちにも

寒露の訪れを静かに受け入れ

風の流れにそって落ちる露に

心を残しつつもう少し

華やいでいたいと

語りあっている今宵です。

芒 犬蓼 八重の秋明菊 水引草 藤袴 浜菊

今夜は少し冷えが感じられます。暖かくしてください。

続きを読む

武蔵野に想像以上の野分

何処までも続く武蔵野に

今宵は自然の脅威を

音とともに見せつけています。

無事日本列島をスルーしてくれますように

続きを読む

蓑虫と菊芋の花

生まれたばかりの蓑虫の幼虫は、

外に出て糸を伸ばし風に揺られ

新しい枝や葉をかじり糸をつずり合わせ

小さな蓑をつくり、夜 出歩く時も

蓑をぶら下げたまま、カキ、ミカン、チャを食べるそうです。

虫の自立には 畏敬の念を感じます。

今は希少野生生物の絶滅危惧に指定されてるそうです。

秋風に乗って揺れている蓑虫を想像して

きくいものイエローが夏の思い出を

輝かせてくれそうです。

今日の空は爽やかな風の キャンバスです。

台風予報を耳にして

、芋嵐が吹かないことを祈って

続きを読む

こぼれ萩に哀愁を

山上憶良の 「秋の野に咲きたる花を

指折り数ふれば 七草の花 萩の花 尾花 葛花

撫子の花 女郎花 藤袴 朝顔(桔梗)の花」

萩は平安の貴婦人のような雰囲気をもち。

心はこの流線のようにタオヤカです。

秋の七草では最初に数えますが、

今日で最後の花となり

無事、秋の七草は終えました。

こぼれ萩に哀愁をおぼえ

こぼれても なお、愛おしい華です。

続きを読む

可愛がって頂いたお庭から・浜菊

可愛がって育てて頂いたお庭から

この篭に御嫁にきました。

秋雨の日に真白い笑顔を届けます。

ありがとうございます。

続きを読む

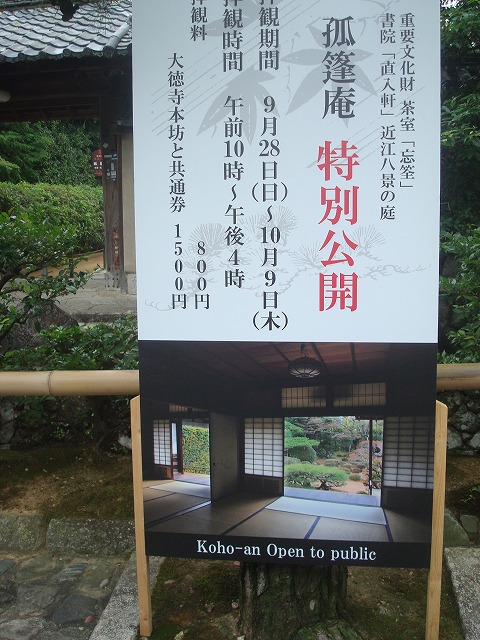

大徳寺 孤蓬庵にて

小堀遠州は近江長浜の出身、

美しい琵琶湖の近江八景と

遠近法デザインのお庭は

目にもこころにも

優しい日本画を、鑑賞してるようです

さすがの綺麗さびの、遠州さまです。

憧れの この景色を

畳の上に坐して眺められ、

遠州のデザインとおしゃれ感覚に

感動しました。

この寄せ灯篭は

中国、韓国、インドの石を寄せたもの。

心憎いですね。

障子に映る夕日と

その下より流れ込む

古の風を目の奥に想像しながら

門を後にしました。

( まだ まだ並んでいらっしゃる人たち)

続きを読む