秋の七草の女郎花(おみなえし)は凛として

花器は 陶芸家 原 太楽氏(京都)

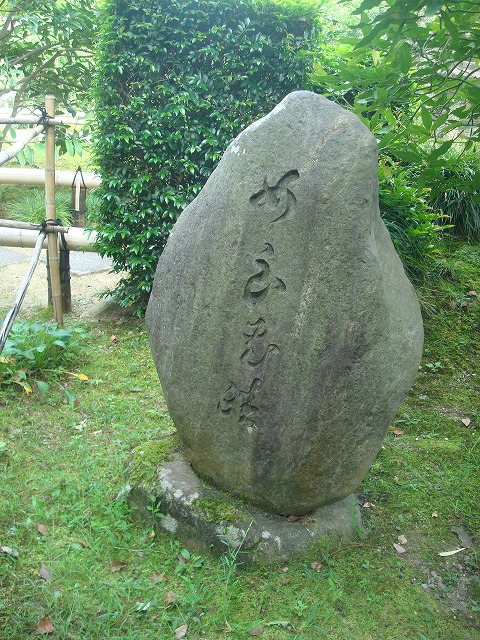

謡曲 「女郎花」より

昔、八幡市の 男山に、小野頼風という男が住んでいました。

ある日、彼の京女が尋ねてきました。

しかし、頼風が不在だったので、女は「自分は捨てられた」と

誤解して、法生川に身を投げました。

男は嘆き、墓に埋葬しました。

すると其処から女の脱ぎ捨てた衣と同じ色の

「女郎花」の花が咲きだしたそうです。 (諸説あり)

(八幡市立 松花堂庭園の中にあります。)

(女塚とは離れた民家の庭にあります。)

男朗花の花は白い米粒のようです。こんな感じでしょうか?

ある僧侶の慈悲深い供養により、あの空の彼方では隣同士おられるそうです。

続きを読む

2014年 9月 の投稿一覧

美味しそうな金平糖

たで科のコンペイトウ草

ポルトガル語の confeitoコンフェイトが訛りコンペイトーに

別名 溝蕎麦 溝に咲く蕎麦みたいな花を咲かせるから。

1569年ポルガルの宣教師ルイス・フロイスが

織田信長に献上したのが最初だそうです

新しいものが好きな信長はさぞ喜ばれたことでしょう。

花も飴も小粒は可愛いですね。

続きを読む

気のはやい彼岸花とニラの花のダンス

サンスクリット語で Manjusaka 天蓋に咲く花

おめでたい兆しの赤い花が天から舞い降り

人々にハットさせる華

此の花ほど多くの名をもっている華はないでしょう。

曼珠沙華 天蓋花 狐の松明 死人花 幽霊花 地獄花

葉見ず花見ず(花が先に咲き終わってから葉が出てくることから)

やはり、彼岸花が親しみが湧きます。

怪しいオーラを漂わせながら、

真白いニラの花と楽しそうに踊っています。

もうすぐ、お彼岸ですね。

続きを読む

松虫草・・松虫と鈴虫の伝記

秋の装いの えのころ草の茂みに、松虫、鈴虫も 声明を唱えています。

鎌倉時代は、貴族仏教が全盛で 庶民は荒れ狂う戦乱の世に

心の拠り所に仏教をもとめていました。

その頃 京都の鹿ヶ谷の安楽寺に法然の弟子の

住蓮坊と安楽坊という僧侶が住んでいました。

二人のうっとりする声明に、

仏門に帰依する者が大勢いました。

その中に、後鳥羽上皇の側室であった、松虫、鈴虫も出家し尼になりました。

上皇の怒りにふれ、法然は土佐に、親鸞は越後に流され、

ふたりの僧侶は殺され、松虫、鈴虫は自ら命を絶ちました。

数年後、

流刑から戻った法然は嘆き悲しみ、この安楽寺を復興しました。

現在も、11月に法要が勤められています。

続きを読む

ペチュニアの丘

この夏のいっぱいの

思い出をありがとう

又来年も待ってます。

続きを読む

小春日和の「こすもす」に笑顔

cosmos 秋桜 コスモス

それぞれの三輪の花が

おのおの個性をアピールしながら

今日の小春日和に

嬉しそうに揺れていた

笑顔も三倍にしてくれて

ありがとう。

続きを読む

孤独な 葛の風

野路に舞う風につられて

翻る葛の葉の群れ

ひらりと見せる 白い裏葉に

なぜか感じる初秋の孤独

葛は秋の七草のひとつで、

奈良に国楢(くず)というところが葛粉の産地であることからの命名

とても美味です。

続きを読む

兎たちとゆっくり味わう今宵の月

この頃は地球より色々な探検とかで

月も少しにぎやかになりつつあり

神々しいまでに美しい月を

今宵はこちら(地球)から眺めたいです

瑠璃色の兎きねの花入れに

か細い芒、二りんの高砂ゆり、羽衣ジャスミン

数年前の今宵、月に逝かれた人のために

白い花束をそーと捧げます。

掛け軸には 家 の左に壷中日月長しという禅語が書かれています。

中国の後漢書から・・薬売りの老人が夕方になると壺の中に入り身を隠す。

壺の中は(仙人の住む世界)で、日月長し(一日中あくせずせずゆったり)

今宵は 一度壺の中に入り、日月長しと ゆっくりどうぞ

続きを読む

銀色の尾花が対で・・

キラキラと銀色に輝いた美しい芒の穂。

もし、今宵 月が出ていたら

もっと銀色が増すでしょうに、

女郎花。吾亦紅。竜胆。コスモス

手桶の水際で秋が始まりました。

続きを読む

ノウゼンカズラがゆっくりと空に

今日も秋曇り

萎れ気味の心に

オレンジの水を吸い込んで

ゆっくり高い空に、空に・・

ノウゼンカズラの和名は凌しょう花といい、

秀吉の時代に渡来したものらしい、

凌はしのぐ、しょうは空という意味で

天を凌ぐほど高く昇る花らしいです。

続きを読む